『合唱コンクールのピアノ伴奏』

Category:Blog Post:01/30/2019

先週、タイミングを同じくして。

中学生の生徒さん2人から嬉しいご連絡がありました。

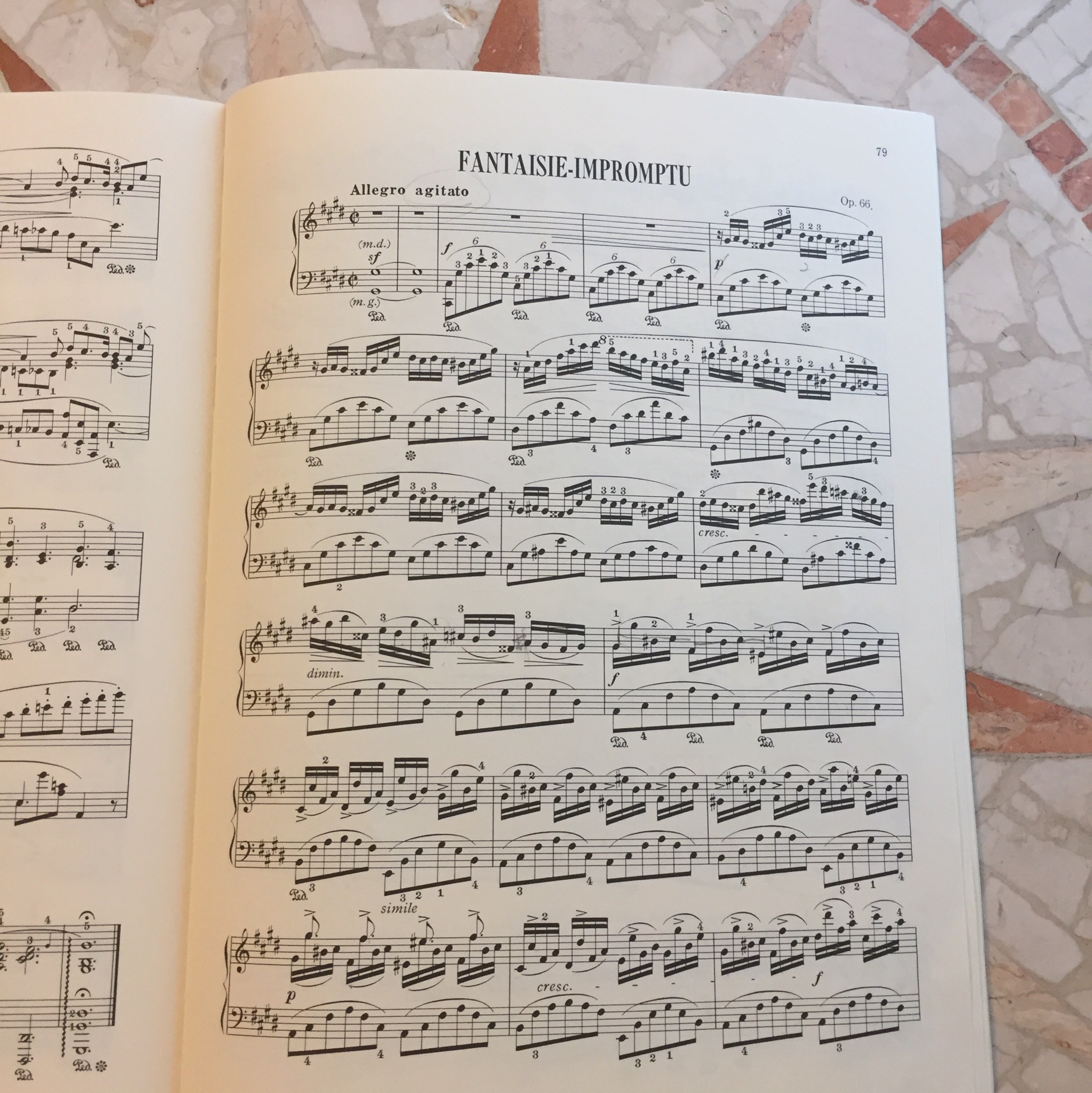

学校の合唱コンクールでピアノ伴奏者に選ばれ、演奏を見てほしいとのこと。

2人は中学生にあがる前後でレッスンを1度やめられているのですが、中学2年生の今年、それぞれ伴奏者として選ばれ久しぶりにレッスンに来られました。

身長もさらに伸びて、それぞれお姉さんになって。幼稚園の頃から見てきた2人なので、また一生懸命ピアノに向き合っている姿をみて胸がいっぱいになると同時に、コツコツと積み重ねてきたものは少しのブランクがあっても崩れることはないなと実感しました。

夏の渇いた身体がごくごくとお水を吸収するように!レッスンではどんどん演奏が変わっていきます。やっぱり土台があるっていうのはすごいなぁ✨と改めて実感。

最初「先生、どうしよう〜 泣」とレッスン室に不安げに入ってきた2人の顔は、帰り際には笑顔になって、生き生きとした表情に変わっていました☺️

ピアノは自分1人で弾くことも楽しいですが、人前で演奏できることもまた素晴らしいなと思います。

練習が大変だったり、緊張とも向き合わないといけないし。まして伴奏になると孤独感や責任感などついてきたりして当日までドキドキ、心が落ち着かないこともあると思いますが。

その経験は確実に、その子たちの内面を豊かにすると思います✨

彼女たちの本番を楽しみにしながら!

アトリエ・ヨーコ ピアノ教室では、通常のレッスンに通われていない方も、伴奏等ご要望に応じてレッスンをさせて頂いております。

オーディションのためにレッスンを受けに来られる方もいらっしゃいますので、お気軽にお問い合わせくださいませ♪